2003年度前期 IT教育基礎論特論B

第11回: 情報通信とコンピュータネットワーク

■ 概要

情報通信とは何か、またどのように発展してきたかを学習する。

さらに、コンピュータネットワークの形態について学習する。

■ 目標

- 情報通信の概要を知る。

- コンピュータと情報通信技術の発達の歴史を知る。

- ネットワークトポロジーの種類を学習する。

■ 目次

情報通信とは、一般に、コンピュータ等の情報機器を通信回線で接続し、

(デジタル)信号を送受信することである。

ここでいう情報機器とは、汎用計算機やPCなどのいわゆるコンピュータだけでなく、

各種コンピュータ周辺機器、PDAや携帯電話、デジタルテレビなどを広く含めて

考えることが多い。

また通信回線も、電話線やイーサケーブル、無線など多岐にわたる。

- 1950年代以前 コンピュータの発明

-

- 1939年 アタナソフ、ベリーによるABC機械の開発

- 世界最初のコンピュータと言われる。実用化ならず。

-

- 1946年 モークリー、エッカートによるENIACの開発

- 世界最初の電子式汎用コンピュータ。

ABC機械を参考に開発されたとと言われる。

-

- 1950年代 汎用コンピュータの発展

- バッチ処理により、コンピュータ単体で使用される。

- 1956年 富士フィルム(岡崎文次)によるFUJICの完成

- 日本で最初のコンピュータ。レンズ計算等に使用。

- 1958年 東北大学(大泉充朗、野口正一)と日本電気によるSENAC-1の稼動

-

パラメトロン素子を使用した

日本で最初の浮動小数点四則演算機能を持つコンピュータ。

-

1960年代 TSS(タイムシェアリングシステム)と

コンピュータネットワークの開発

- 1つのホストコンピュータを電気的に接続された複数の端末から利用。

-

1962年 MITのLickliderによるCTSS(Compatible Time Sharing System)

の開発。

- TSSの原型。

-

1969年 米国防総省によるARPnetの開発。

-

コンピュータ同士を回線接続した現在のインターネットの原型。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、

ユタ大学、スタンフォード研究所の4台のコンピュータを接続。

-

1970年代 コンピュータネットワークの発展と

インターネットの開発

-

-

1970年 ハワイ大学のNorman AbrahamsonによるALOHAnetの開発

-

-

1973年 XEROX PARCのBob MetcalfによるEthernetの開発

-

レーザプリンタと複数のコンピュータとの接続を目的とし、

ARPnetおよびALOHAnetを参考として開発。

-

1974年 Vint Cerf、Bob KahnによるTCP/IPの提案

-

- 1980年代 インターネットの発展

-

- 1982年 ARPnetがTCP/IPを採用。

-

- 1983年 TCP/IPによるARPnet開始。

-

- 1984年 JUNET(Japan Unix Netowork)創設。

-

慶応義塾大学、東京工業大学、東京大学を電話回線によるUUCPで接続。

- 1988年 東北大学学内ネットワークTAINS完成。

-

日本の国立大学で最初の学内ネットワーク。

当時はTCP/IPではなくOSIを採用。

- 1989年 CERN(欧州素粒子物理学研究所)のTim Berners Leeによる

WWWの提案。

-

-

- 1990年代 インターネットの普及

- WWWの普及によるインターネットの一般家庭への普及が加速。

- 1990年 CERNによる世界初のwebサーバおよびwebブラウザの開発。

-

UNIXシステム上のX Window System用に開発され、

UNIXを利用する研究所や大学で急速に普及。

- 1994年 バーナーズ・リー、W3Cを設立。

-

- 1994年 Netscape社設立。

-

同年、Netscape Navigator 1.0をリリース。

- 1994年 Microsoft社がInternet Explorer 1.0をリリース。

-

- 1999年 NTTドコモがi-modeを開始。

-

コンピュータネットワークは、

コンピュータ等の複数の情報機器を相互接続した情報通信ネットワークであり、

現在のコンピュータネットワークは、

インターネットに代表されるように複数のネットワークを相互接続した

巨大なネットワークを構成するが、

その基本要素は、数台の情報機器を接続した簡単なネットワークからなる。

このコンピュータネットワークは様々な接続形態をなし、

この接続形態のことをネットワークトポロジーと呼ぶ。

代表的なネットワークトポロジーにはスター型、バス型、リング型などがある。

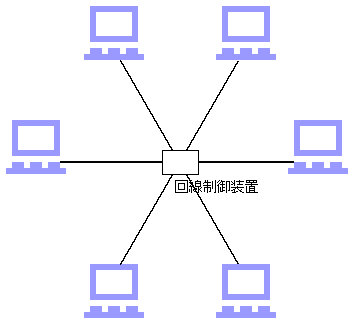

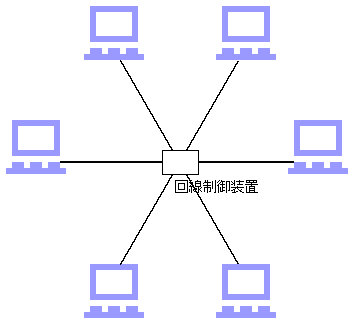

スター型ネットワークトポロジーでは、

中央に配置されたスイッチングハブなどの回線制御装置から

放射状に伸びた回線によりコンピュータを接続する。

接続が容易な反面、データ量が増大した場合、

回線制御装置に大きな負荷がかかる。

図1: スター型

|

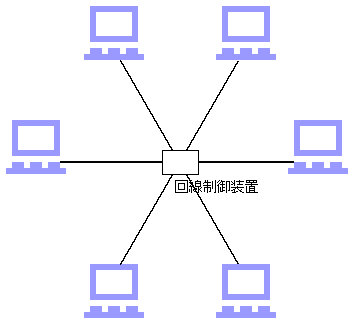

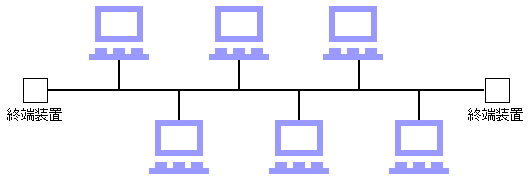

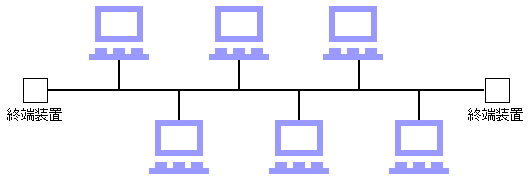

バス型ネットワークトポロジーでは、

一本の回線を複数のコンピュータで共有する。

安価なコストでネットワークを構築できる反面、

データ量が増大した場合、回線が混み、

十分な通信速度を得られない。

図2: バス型

|

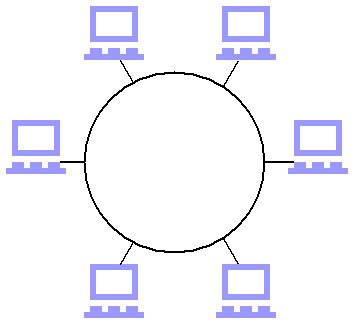

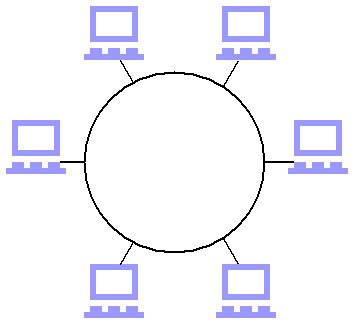

リング型ネットワークトポロジーは、

光ファイバケーブルを利用したFDDIなどに利用される。

バス型と同様、一本の回線を共有するが、

どこか一箇所が断線しても利用できるといったメリットがある。

図3: リング型

|

ネットワークに情報機器を接続したり、

ネットワーク同士を相互接続したネットワークを構築する場合、

そのためのネットワーク接続装置が必要となる。

ここでは、その主なものを挙げる。

- リピータ

-

ネットワークケーブル同士を接続するための装置。

片方のネットワークケーブルに流れてきた信号を

もう片方のネットワークケーブルに転送する。

ネットワークの延長等に使用し、経路制御は行わない。

- ハブ

-

複数のネットワークケーブルを接続し、信号を分配する装置。

一本のネットワークケーブルに流れてきた信号を

残りのネットワークケーブルに転送する。

複数の情報機器をネットワークに接続する際に使用する。

ただし、経路制御を行わないため、

通信量の多い現在は輻湊の問題があり、ほとんど利用されておらず、

替わりにスイッチ機能を有するスイッチ(スイッチングハブ)を

利用することが多い。

- ブリッジ

-

2つのネットワークを中継する装置。

一方のネットワークに流れてきた信号の転送の必要性の有無を判断し、

転送の必要性がある場合には転送を行う。

- スイッチ

-

複数のネットワークケーブルを接続し、信号を転送する装置。

一本のネットワークケーブルに流れてきた信号を

転送先に応じて回線を選択し、転送する。

回線の選択方法に応じてL2スイッチ、L3スイッチなどの種類がある。

一般に、L2スイッチの安価なものをスイッチングハブと呼ぶことが多い。

またL3スイッチはルータとも呼ばれる。

- ルータ

-

複数のネットワークを相互接続する装置。

ネットワークケーブルに流れる信号の内容に応じて、

どのネットワークに転送するかを判断し、

また、必要に応じてその信号を加工し、信号を転送する。

Last modified: Fri Jul 04 16:01:43 JST 2003